Webmaster Bucaramanga

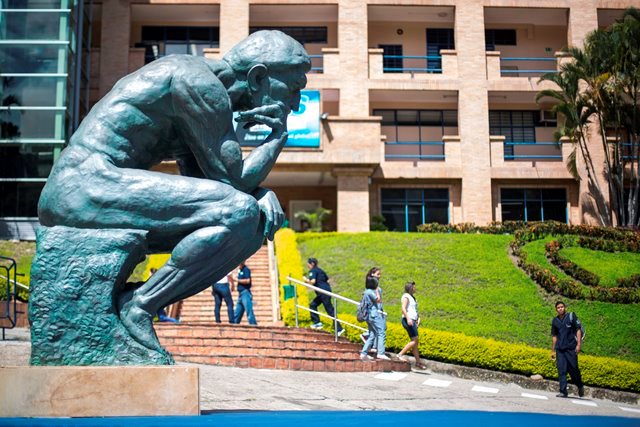

UDES y Multinsa firman convenio de cooperación interinstitucional

Con el propósito de unir esfuerzos para promover el desarrollo tecnológico del sector industrial, automotriz, asfalto, aseo y desinfección, la Universidad de Santander y Multinsa establecen alianza interinstitucional en busca de desarrollar acciones conjuntas en las áreas de docencia, investigación y extensión, para la cocreación de proyectos que favorezcan la región y el país.

Cabe destacar que Multinsa, desde hace 27 años viene trabajando en la manufactura de productos de la mano de un equipo humano de investigación, desarrollo e innovación, I+D+l, que invierte tiempo y recursos en la creación de nuevos productos amigables con el medio ambiente. Así mismo, la UDES por más de cinco años consecutivos ocupa la posición número 1 como la Universidad más verde y sostenible del nororiente colombiano, ratificando su compromiso con el cuidado y preservación el medio ambiente. De esta manera, las dos entidades buscan desarrollar productos que favorezcan el ecosistema.

Durante el encuentro remoto, Jaime Restrepo Cuartas, rector general de la UDES, manifestó que “la Universidad en sus diferentes áreas tiene un interés muy grande por el desarrollo tecnológico, la investigación e innovación, alrededor de diferentes temas, entre estos, la palma de aceite y sus derivados, de manera que la Universidad se siente orgullosa de participar con toda su capacidad en esta alianza interinstitucional”.

Es así que, la UDES realiza una fuerte apuesta en transferencia tecnológica y apropiación social del conocimiento, a través de proyectos estratégicos, tales como competitividad y sostenibilidad, agroindustria y plantas proteicas, y primera infancia.

De otra parte, Nilson Ahumada Angel, representante legal de Multinsa, destacó la orientación de vocación y respeto de esta organización ncon el medio ambiente, “venimos trabajando desde hace muchos años por mitigar la contaminación, en su momento, logramos la solución de un pasivo ambiental, que fue dejar de contaminar con un gas nocivo para el efecto invernadero. Hoy en día estamos construyendo país y seguramente con esta alianza vamos a lograr hacer frente a retos muy importantes que tenemos como el desempleo, la desigualdad y la recuperación de la economía en tiempos de pandemia, entre otros”.

Por su parte, María Margarita Rivera, vicerrectora de Extensión, habló de la importancia de la cocreación, “construir conjuntamente y generar confianza de parte de los empresarios con la Universidad y de parte de la academia con el sector productivo, es un elemento significativo. Este tipo de ejercicios nos ratifican la importancia de trabajar en equipo, pero también nos permiten reconocer que tenemos capacidades para responder a estos desafíos y al final ver cómo le seguimos aportando a la región”.

Finalmente, cabe destacar que esta nueva alianza con Multinsa reafirma el compromiso institucional que tiene la Universidad de Santander de construir sinergias con el sector empresarial y productivo a través de importantes estrategias de cocreación, que permitan la generación de iniciativas de base tecnológica, al igual que desarrollos de proyectos de investigación y extensión.

Investigadora UDES participó en estudio internacional sobre inclusión de género en el ámbito universitario

La Universidad de Santander (UDES) junto con las universidades españolas Rey Juan Carlos y de Sevilla, se unieron para investigar sobre la inclusión de género en el ámbito universitario, esto teniendo en cuenta que la violencia de género es un problema que no conoce fronteras geográficas, edad, raza, religión o condición socioeconómica. Y que además, constituye un grave problema para la salud pública y tiene unas repercusiones que afectan a toda la sociedad.

Desde el año 2019, Aura Yolima Rodríguez-Burbano, investigadora de vinculación especial de la Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y Humanidades de la UDES; junto a Isabel Cepeda docente del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos; Ana Magdalena Vargas-Martínez y Rocío De-Diego-Cordero de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad de Sevilla; trabajaron en la identificación y comparación del nivel de sexismo ambivalente en estudiantes universitarios pertenecientes a programas de derecho en Colombia y España y su relación con factores sociodemográficos.

Dicha investigación les permitió publicar recientemente el artículo científico, titulado ‘Evaluación del sexismo ambivalente en estudiantes universitarios de Colombia y España: un análisis comparativo’, en la reconocida revista International Journal of Environmental Research and Public Health.

Según Rodríguez-Burbano, “esta publicación tiene gran significación, teniendo en cuenta que publicar en revistas con un alto factor de impacto (Q1), nos va a permitir llegar a más personas y además, nos concede la posibilidad de estar en open access (acceso abierto) lo que aumenta la visibilidad no solo de nuestro artículo sino también del proyecto de investigación que lo motivó, abonando así al conocimiento científico”.

De esta manera, se podrán visibilizar las raíces de la violencia de género y los efectos diferenciales que surgen en las relaciones sociales, en el entorno universitario. Según Rodríguez-Burbano “este trabajo es un insumo que conduce a la construcción de una sociedad democrática en la que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos, considerando que nuestros hallazgos pueden contribuir a la construcción de leyes que reconozcan la problemática particular de las mujeres y el desarrollo de programas educativos en género que se ofrezcan de manera transversal y permanente, y que tomen en cuenta factores culturales y de equidad entre hombres y mujeres, como elemento esencial en la formación de los futuros jueces que tienen la responsabilidad legal de proteger a las víctimas de violencia de género”.

Esta investigación contó con el apoyo de la UDES a través del proyecto de fortalecimiento internacional y a través del apoyo financiero, logrando la identificación de resultados significativos frente a la búsqueda de garantizar el derecho a la mujer de tener una vida libre de violencia.

Leer el artículo científico ‘Evaluación del sexismo ambivalente en estudiantes universitarios de Colombia y España: un análisis comparativo’

Por: Shirley Peña Pabón

Correo:

Ext: 1774

“Pienso aplicar toda la experiencia de mi trayectoria profesional en esta decanatura”

Luego de sumar más de 35 años de ejercicio profesional; el ingeniero Civil, Víctor Julio Azuero Díaz, llega a la Universidad de Santander para asumir un nuevo reto frente a la decanatura de la Facultad de Ingenierías.

“Una de las principales características que tengo, es haber coordinado la construcción de más de 200 obras en la ciudad de Bucaramanga, lo que representa ser el gestor de cientos de proyectos distinguidos, basado en una buena integración de equipos interdisciplinarios de trabajo. Ese concepto que tengo de la ingeniería es el que quiero aportar a los programas de la UDES”, comentó el nuevo decano.

Su perfil profesional incluye, ser especialista en Finanzas, y en Vías Terrestres, además de contar con formación en Alta Gerencia.

En la actualidad, se encontraba vinculado de manera activa en el sector privado a través de una nueva empresa dedicada al tratamiento de aguas residuales, pero gran parte de su trayectoria la dedicó a ejercer desde el sector público, vinculado principalmente con entes gubernamentales locales y nacionales. Entre los cargos que ocupó se destaca, ser gerente de la construcción del proyecto Bogotá-Villacencio (1993-1998), así como gerente del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga y director del Área Metropolitana de Bucaramanga.

De igual manera, fue el presidente de la Sociedad Santandereana de Ingenieros (SSI) en el periodo 2019-2020, y miembro de la Junta Directiva del Comité de Gremios de Santander en la vigencia 2019-2020.

Sobre la visión que tiene para su gestión, ahora desde la academia, el ingeniero Azuero explicó “este es un campo nuevo que nunca había explorado. Por eso agradezco esta vinculación, porque es una oportunidad de aplicar toda la experiencia de mi trayectoria a esta decanatura. En ese sentido, tengo claro que la apuesta está en garantizar que los programas estén cada vez más acordes con las necesidades del entorno, para ello se requiere una gran fortaleza de la Universidad con la extensión, es decir, con el sector privado y público no solo en Bucaramanga o Santander sino con toda Colombia. Otro elemento clave es la innovación. Estos son temas que debemos mirar cuidadosamente con un equipo de trabajo interdisciplinar, capaz de proponer y gestionar estos indicadores. Es así como vamos a poder continuar formando profesionales con alta calidad”.

Los gastos de sostenimiento de movilidad internacional podrán ser financiados

A través del nuevo convenio con Financiera Comultrasan, la Universidad de Santander ofrece un nuevo servicio de crédito a su comunidad académica, con el fin de brindar soluciones y facilidades en el financiamiento de los gastos de sostenimiento en las estancias de movilidad internacional. La gestión de este convenio se orienta al interés de la UDES de apoyar los sueños de sus estudiantes de ampliar sus experiencias académicas en las diferentes universidades aliadas en otros países.

Este servicio se solicita una vez la postulación a la movilidad haya sido aceptada.

Para más información

Anlly Carolina BayonaCelular: 313 420 1351 - 310 226 3062

Correo:

www.financieracomultrasan.com.co

Pandemia, voz y trabajo remoto ¿Qué efectos podría tener?

La pandemia COVID 19 y la contingencia generada, cambió nuestros hábitos cotidianos. La forma de trabajar de los docentes ha dado un vuelco, ahora se exploran nuevas formas de comunicación y los docentes se han actualizado en el uso de herramientas en el mundo digital con fines pedagógicos, lo cual ha sido un cambio positivo.

Sin embargo, como menciona el artículo: Vocal Self-Perception of Home Office Workers During the COVID-19 Pandemic1 publicado en octubre de 2020, la principal afectación que ha dejado el trabajar desde casa usando la voz ha estado relacionada con el reporte de fatiga vocal la cual definen los autores como “sensación autoinformada de esfuerzo fonatorio debido a un aumento de la carga vocal, que genera síntomas de malestar vocal, laringofaríngeo y corporal, como la presencia de dolor musculoesquelético. Sin embargo, es posible que no haya cambios vocales audibles o medidos acústica o físicamente. Varios factores favorecen la aparición de fatiga vocal, incluidos factores físicos, psicológicos, organizativos y ambientales” (Solomón, N. 2008., McCabe DJ y Titze IR, 2002., Cercal GCS de Paula AL., Novis JMM., et al. 2020., Jones K., Sigmon J., Corvejón L., et al, 2002)

Los docentes que hacen uso de la voz para el trabajo desde casa, pueden experimentar además fatiga musculoesquelética en región laríngea, cervical, lumbar relacionada una inadecuada postura corporal, la cual afecta directamente la producción de la voz.

Los trabajadores que han iniciado la alternancia y deben usar elementos de bioseguridad también han visto afectada su calidad vocal y éste mismo estudio ha reportado que el uso de tapabocas o mascarillas de protección, puede disminuir la intensidad de la voz entre 3 y 12 decibeles, empobreciendo la claridad y precisión del mensaje hablado, ahora, existe además una pérdida del componente orofacial gestual y limitaciones para la articulación que impiden la retroalimentación viso-gestual.

Por otro lado, el uso de mascarillas disminuye el flujo inspiratorio y por ende la eficacia del flujo espiratorio necesario para la fonación, aumentando la sobrecarga muscular sobre los pliegues vocales con el fin de aumentar la intensidad de la voz, esto se traduce en una inadecuada coordinación neumofónica para la producción de la voz, sobreesfuerzo vocal y las sensaciones que el profesional de la voz experimenta son dolor en la región laríngea y sensación de fatiga vocal.

Los autores del artículo concluyen que se hace necesario la implementación de programas educativos y de mejoramiento vocal para trabajadores expuestos a dificultades de la voz por el uso laboral. Por lo tanto, el proyecto de extensión PSyP 17 – Mejoramiento de la voz en docentes Udes, le recomienda asistir a las diferentes capacitaciones programas en cuidado de la voz, a las actividades de evaluación de voz y asesorías vocales, todas con el fin de proporcionar a los docentes UDES herramientas de cuidado vocal que le serán útiles en la prevención de problemas vocales derivados del uso de la voz en trabajo remoto.

¿Quieres evaluar tu voz o asesoría acerca del uso de la voz?

Le invitamos a calificar la información recibida, aquí.

Referencia: 1. Donaloso, L., Dos Santos, A., Floro, R., Madeiros, P., da Silva, J., Veis, V. (2020) Vocal Self-Perception of Home Office Workers During the COVID-19 Pandemic. Revista Journal Of Voice, volumen 0, número 0. disponible en página web: https://www.jvoice.org/article/S0892-1997(20)30407-0/fulltext

Programa Ondas Arauca seleccionó los proyectos de investigación del 2021

El Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación (Minciencias), la Secretaría de Educación del departamento de Arauca y la Universidad de Santander, informan a los interesados sobre los resultados de la convocatoria pública de proyectos abiertos y preestructurados de los grupos de investigación infantiles y juveniles, que se vincuarán al programa Ondas Arauca en el 2021.

Convocatoria de intercambio virtual para estancias de investigación (Estudiantes visitantes 2021)

Objetivo

Generar oportunidades de intercambio científico, de internacionalización en casa y afianzar las relaciones de cooperación con aliados estratégicos a nivel nacional e internacional, a través de la vinculación de estudiantes en estancias de investigación en cualquiera de los campus UDES (Bucaramanga, Cúcuta, Valledupar o programas de extensión en Bogotá).

Dirigida a

Estudiantes de nivel de licenciatura o pregrado y posgrado, que se encuentren en etapa de desarrollo de su proyecto de grado o tesis, o hagan parte de un proceso de formación investigativo o semilleros de investigación de sus instituciones de origen.

Anexos

- TdR. Convocatoria de estancias de investigación de estudiantes visitantes

- Anexo 01. Plazas para estancias de investigación

Cronograma

|

Convocatoria |

Fecha límite de postulación | Estancias a desarrollarse |

|

1 |

19 de marzo de 2021 |

Marzo, abril y mayo |

| 2 | 21 de mayo de 2021 | Junio, julio y agosto |

| 3 | 20 de agosto de 2021 | Septiembre, octubre y noviembre |

| 4 | 22 de noviembre de 2021 | Diciembre, enero y febrero |

Contacto

El diagnóstico oportuno reduce la transmisión y letalidad del Covid-19 según estudio realizado en Santander

Un grupo de profesionales de la salud de Santander junto a la investigadora UDES, Ruth Aralí Martínez Vega, se unieron para investigar sobre la situación que vive el país con ocasión del segundo pico de contagios de SARS-CoV-2. Tras el estudio desarrollado, los profesionales destacaron la importancia de la oportunidad en el diagnóstico por Covid-19.

Es así que, el diagnóstico oportuno de la infección ya sea en pacientes sintomáticos o asintomáticos es un elemento fundamental para controlar la transmisión de Covid-19. Por lo tanto, Martínez Vega recalcó que “es preciso que la población sea educada para que identifique a tiempo los síntomas y una vez lo haga, consulte a su EPS y ésta rápidamente le asigne una cita para que el médico tratante le ordene la prueba o si es a través de triaje telefónico, se le asigne la toma de la muestra. Y una vez tomada la muestra, se procese en el laboratorio rápidamente, de manera que en 24 horas ya se tengan los resultados”.

Lo anterior, teniendo en cuenta que una persona infectada no diagnosticada, continua haciendo sus actividades regulares y puede transmitir el virus a otras personas, por lo tanto, la oportunidad de reducir la transmisión del virus disminuye por cada día de retraso en el diagnóstico, no teniendo utilidad después del séptimo día. De acuerdo al análisis realizado por profesionales de la salud de las universidades de Santander, Autónoma de Bucaramanga, Industrial de Santander y de Wisconsin (Madison, Estados Unidos), si un caso se diagnostica a los cinco días, más del 80% de los casos que eran evitables no podrán evitarse. Si el caso se diagnostica a los siete días, más del 90% de los casos que eran evitables no podrán evitarse, de ahí, la importancia realizar un diagnostico a tiempo.

Así mismo, Martínez Vega destaca que “una vez la persona es diagnosticada positiva para Covid-19, ésta debe realizar todos los protocolos de autocuidado y estar pendiente de los signos de alarma en compañía de su EPS, la cual debe realizar un chequeo diario o la entrega de oxímetro de pulso. Esta es una herramienta que permite a los pacientes monitorear la oximetría de pulso en casa y por lo tanto, prever una rápida atención, porque muchas personas cuando sienten dificultad respiratoria, ya tienen una oxigenación de la sangre muy baja y llegan a la clínica en un estado de salud muy deteriorado, mientras que con el oxímetro de pulso pueden darse cuenta si su oxigenación desciende por debajo de 92%, para consultar por Urgencias, así no se sientan fatigados”.

Por otra parte, el estudio realizado destacó que el tipo de prueba que se usa para hacer el diagnóstico es de gran importancia, teniendo en cuenta que las pruebas de PCR detectan el RNA del virus y que las pruebas de antígenos detectan proteína del virus.

De acuerdo a lo anterior, Martínez Vega aclara que “las pruebas de PCR son más sensibles, es decir, son capaces de detectar más personas que están infectadas que las pruebas de antígeno, estas últimas, detectan una proteína, de manera que la persona tratada debe tener una concentración importante del virus en las secreciones para que pueda ser detectada la proteína. En este sentido las pruebas antigénicas se deben utilizar en pacientes que tienen síntomas, pero en personas que no tienen síntomas, la sensibilidad de la prueba antigénica es muy por debajo de la prueba PCR, puede ser tan baja como de 30%, es decir que si hay 100 personas infectadas, solo estaría identificando 30, mientras cuando se hace en personas que tienen síntomas está por el 80% o 90%, por lo tanto no se deben utilizar las pruebas antigénicas en personas que son asintomáticas, porque la sensibilidad es muy baja”.

De manera que, los profesionales de la salud manifiestan que es necesario implementar una estrategia de vigilancia a través de grupos o pooles de muestras con PCR en personas que tengan alto riesgo de transmisión. “La estrategia de utilizar grupos de muestras es costo eficiente, porque disminuye la inversión y sigue teniendo una buena sensibilidad, puesto que con una prueba de PCR se pueden evaluar hasta 32 personas, en lugar de hacerlo uno a uno, esta técnica se realizaría en asintomáticos, para detectar rápidamente infectados y ponerlos en aislamiento. Otra de las recomendaciones es tener sistemas de vigilancias dentro de las empresas o instituciones educativas activas en la presencialidad, que detecten los casos que estén sintomáticos de manera individual para aislarlos y detener la transmisión. Y entre los asintomáticos, hacer vigilancia a través de pruebas por grupos que son eficientes para analizar más personas con menor costo”.

Finalmente, los expertos destacaron que la estrategia del aislamiento social y restricción de movilidad debe usarse racionalmente, a fin de evitar un colapso económico y al mismo tiempo, preservar la salud, el bienestar y la vida de las personas.

Lea también: Mitos y verdades sobre la vacuna contra el virus SARS-CoV-2

Con cartillas de acceso gratuito, investigadores buscan fortalecer la seguridad alimentaria y la producción de cacao en el país

Teniendo en cuenta que el cacao colombiano debe cumplir con las características de calidad e inocuidad, la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia), Fedecacao, CasaLuker, y las universidades de Santander (UDES), de Medellín, EAFIT y la Institución Universitaria Pascual Bravo, se unieron para elaborar un material pedagógico que será de gran utilidad para toda la comunidad cacaotera del país.

La coautora de este material pedagógico por parte de la UDES; Beatriz Elena Guerra Sierra, investigadora y directora del grupo de investigación en Biotecnología Agroambiente y Salud - Microbiota, manifestó que “es muy significativo transmitir este conocimiento a todos los actores de la cadena productiva de cacao y al público interesado en este material. Las cartillas, sin duda, son un esfuerzo por la apropiación social del conocimiento en lo que concierne a la problemática del cadmio y su mitigación en el cultivo de cacao. Las tres cartillas son de acceso gratuito, es un material didáctico, gráfico y pedagógico, muy bien ilustrado, que tiene como propósito apoyar el desarrollo competitivo del país”.

A través del grupo de investigación Microbiota, la Universidad de Santander desde hace aproximadamente siete años viene trabajando en el desarrollo de proyectos de investigación relacionados con la biorremediación y fitorremediación de metales pesados en suelos agrícolas, donde han participado jóvenes investigadores, estudiantes de pregrado y posgrado, destacando no solo la importancia de realizar la toma de muestras y los análisis de cadmio en suelos y granos de cacao, sino también las investigaciones han estado dirigidas a evaluar el rol de la biodiversidad de plantas tropicales asistidas por microorganismos en los procesos de fitorremediación de metales pesados.

Según Guerra Sierra, “por el riesgo que supone el cadmio en la cadena alimenticia, en 2014, se establecieron los niveles máximos permitidos para el cadmio en los productos de cacao y chocolate vendidos en la Unión Europea. Esto se ha aplicado a partir del primero de enero de 2019. Los niveles se basan en el consumo estimado de chocolate por diferentes grupos de edad. También hay una discusión activa de los límites recomendados a incluir en el Codex Alimentarius”.

Los compradores de cacao utilizan límites en los granos para garantizar que los productos finales estén por debajo de los niveles máximos permitidos establecidos, estos van de 0.5 a 1.1 ppm. Sin embargo y en comparación con otras regiones de cultivo de cacao, los niveles de cadmio en cacao de América Latina y el Caribe (ALC) regularmente están por encima de los límites en ciertas áreas.

Efectos del cadmio

El cadmio es un metal pesado de origen natural que no tiene una función conocida en los seres humanos, contrariamente, si se acumula en el cuerpo, afecta principalmente a los riñones, pero también puede causar desmineralización ósea. La acumulación de cadmio en los suelos tropicales y en particular en plantas de cacao, es un problema que afecta tanto a productores de América Latina y el Caribe como a consumidores de todo el mundo.

Por lo tanto, Guerra Sierra insiste en la necesidad apremiante de encontrar soluciones a corto, mediano y largo plazo para mitigar el problema. “Los organismos de vigilancia deben ejercer control a la exposición de elementos químicos no deseados que se consideran biológicamente no esenciales como por ejemplo el cadmio, dado que ha sido reconocido como un riesgo para la salud de acuerdo a muchos estudios realizados a nivel mundial. Por lo tanto, ha sido reportado como carcinógeno humano según la International Agency for Research on Cancer (IARC). Por ello, es importante tener un control sobre los niveles permisibles de cadmio en los alimentos y la exposición que se tiene a este material pesado, pues el cadmio está presente, en aire, alimentos y agua, y puede producir efectos para la salud, de ahí la importancia de trabajar en estrategias pedagógicas, como por ejemplo las cartillas, en busca de aportar en la seguridad alimentaria”.

Por su parte, Jorge Mario Díaz, director ejecutivo de Agrosavia, en el marco del lanzamiento de las cartillas, manifestó que “esta es una iniciativa que convoca el esfuerzo de organizaciones del gobierno nacional, de los gobiernos locales, de los centros de investigación, del sector privado, del sector gremial, de la academia, de la cooperación internacional. Es decir, es claramente un compromiso nacional. Por lo tanto, este es el resultado del esfuerzo de muchos años, de muchas personas y organizaciones, quienes han trabajado de manera articulada por generar estos resultados de investigación, que se traducen en un instrumento pertinente y necesario, son estas cartillas que en un lenguaje fácil y sencillo darán a entender los resultados de la investigación a los cacaocultores”.

Colección de cartillas sobre el Cadmio en el cacao

Estas cartillas son importantes para el cacaocultor, porque muestran varios aspectos que se debe tener en cuenta en el cultivo de cacao para la prevención y reducción de cadmio.

La primera cartilla ‘¿Qué es el cadmio y por qué es importante en el cultivo de cacao?’ aborda los conceptos básicos del cadmio y explica su presencia en la naturaleza y su origen. La segunda cartilla ‘Investigación y recomendaciones sobre el cadmio en el cultivo de cacao en Colombia’, presenta los aportes de investigación y desarrollo de varias instituciones en Colombia por mitigar y disminuir la presencia de cadmio en el cacao y aborda temas como fertilización, enmiendas y microorganismos. Y por último, la tercera cartilla ‘Recomendaciones mínimas para la mitigación de Cadmio’ da cuenta del plan de acción del gobierno nacional y de todas las instituciones que de alguna manera están trabajando de forma unida y alineada con otros actores de la cadena para ir mejorando la problemática de la presencia de cadmio en algunos sitios de Colombia.

Cabe aclarar que esta publicación de tres cartillas, es resultado de una alianza interinstitucional en la que participó la UDES y que permitió articular a un grupo interdisciplinar de investigadores y profesores, que aportaron ideas, conocimientos y experiencia sobre el cadmio y los cuales quedaron plasmadas, tanto en las artes gráficas como en los esquemas y contenido del texto de las tres cartillas que hoy se ofrecen con libre acceso.

Lea también: La UDES avanza en investigación de mora y papa que busca el mejoramiento de estos cultivos en los santanderes

Investigadores UDES trabajan en la restitución de la memoria colectiva ferroviaria del Café Madrid

Con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias); los investigadores de la Universidad de Santander, Carlos Alberto Beltrán, Oscar Mauricio Niño y Alexander Mantilla Guerrero, implementan el proyecto ‘Diseño participativo de experiencias transmedia para la restitución de la memoria colectiva ferroviaria del barrio Café Madrid de la ciudad de Bucaramanga’.

Este ejercicio investigativo cuenta con el impulso del programa nacional ‘Ideas para el cambio’, el cual apoya la ejecución de soluciones innovadoras que, desde la ciencia y la tecnología, contribuyen a mejorar la calidad de vida de las comunidades vulnerables en Colombia.

En ese sentido, a través de este proyecto, el Café Madrid de inicios del siglo XX vuelve a tener protagonismo, por medio de la construcción participativa de experiencias transmedia; una dinámica que le da voz propia a los hijos de este barrio, en el Norte de Bucaramanga, para que, con sus relatos, ayuden al proceso de restitución de la memoria colectiva de un sector que fue emblema del comercio y el progreso en la ciudad.

“Hemos identificado con la comunidad que la identidad se ha ido perdiendo porque quedan pocas generaciones poseedoras de esta memoria, lo que ha suscitado en desigualdades sociales y asimetrías de poder. Lo que buscamos con este proyecto es que nuevamente sus miembros se sientan orgullosos de su sector, lo que fue y lo que representa en la misma historia de la ciudad”, explicó Carlos Alberto Beltrán Arismendi, integrante del Centro de Investigación en Mercadeo y Publicidad (CIMEP) UDES.

La historia que busca contar este proyecto es muy diferente a la realidad que vive la comunidad actualmente. Lejos de ser un lugar atractivo para los visitantes de la ciudad, el Café Madrid ahora es estigmatizado por ser un sector inseguro, habitado por más de dos mil familias, que en su mayoría integran desplazados y víctimas del conflicto armado del Magdalena Medio, al igual que inmigrantes venezolanos y unos pocos familiares de los extrabajadores y pensionados de la empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia.

Ya pasaron cerca de 80 años, desde que el primer ferrocarril llegó al Café Madrid, y exactamente 20 años de su cierre; dejando solo en los recuerdos de sus habitantes más antiguos, las vivencias de una época de oro para el sector, en la cual vieron con sus propios ojos como se consolidaba la modernización tecnológica en la capital santandereana, en pro del desarrollo económico, laboral y social.

Pedro Antonio Correa, uno de los habitantes emblemáticos del barrio, por su liderazgo comunitario, comentó sobre su experiencia en el proyecto, “me ha gustado mucho el trabajo de los profesores, porque nos han explicado muchas cosas y nos ofrecen un espacio muy gentil y cordial para contar sobre lo que éramos en esa época tan buena para nuestro barrio, donde vivimos en un entorno elegante, prospero y pasivo. El ferrocarril nos hacia sentir cerca de la ciudad y de otras partes del país”.

Así como él, otros habitantes también reconocidos por su empoderamiento social en el barrio, entre ellos, los señores Orlando García, Alirio Mantilla, Consuelo Ortíz y María Susana Márquez, actual presidente de Junta de Acción Comunal; se han sumado a esta iniciativa académica para compartir un sin número de relatos de su juventud en donde tuvieron el privilegio de disfrutar de la abundancia comercial de una época que ya es historia, pero en la cual lograron consagrar su identidad y amor por un lugar que los vio crecer, formar familia, convivir en comunidad y forjar sus raíces sociales.

¿En qué va el proyecto?

Actualmente, el proyecto se encuentra en la fase dos de las cinco que tienen establecidas, la cual hace referencia a la ideación, lo que quiere decir que están trabajando en la caracterización de la diversidad cultural del barrio, teniendo en cuenta el posible desarrollo colaborativo y artístico por parte de la comunidad para plasmar sus experiencias colectivas de memoria.

Para lograr esto, dicho ejercicio académico ha implementado, con la orientación de los investigadores externos Angélica Cubillos y Widman Valbuena, una serie de talleres de índole artístico, bajo la metodología investigación-creación a partir de trabajos sociales de co-creación y co-diseño, en los cuales, “se desarrollan principalmente actividades lúdicas con el fin de encontrar elementos claves que nos permitan ahondar en los conocimientos que tiene la población sobre la memoria. Estos instrumentos son socializados con los participantes, por medio de la tecnología para alcanzar a todas las capas generacionales y culturales”, enfatizó Alexander Mantilla Guerrero, integrante del grupo de investigación Guane de la Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y Humanidades, y profesor del programa de Comunicación Social y Periodismo UDES.

Como productos finales, la comunidad contará con un sitio web propio, un libro y contenido tipo Podcats que estará almacenado en una aplicación digital y se transmitirá por medio de su propia radio comunitaria; a través de los cuales se ofrecerá la experiencia transmedia a sus usuarios, de manera que, “quienes accedan a ellos, desde cualquiera de las tres plataformas, tendrá la posibilidad de ver cómo ese contenido se relaciona de manera simultanea con otras tecnologías, con el fin de ofrecer una mayor interacción con diversos elementos visuales, sonoros y gráficos”, comentó Oscar Mauricio Niño Gómez, director del proyecto e integrante del CIMEP del programa de Mercadeo y Publicidad UDES.

Ver álbum del registro fotográfico del proyecto

Universidad de Santander UDES. Vigilada Mineducación.

Resolución otorgada por el Ministerio de Educación Nacional: No. 6216 del 22 de diciembre de 2005 / Personería Jurídica 810 de 12/03/96.

Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución 12220 de 2016.

Notificaciones administrativas y judiciales:

Copyright © 2021 - Todos los derechos reservados